- 背景:高校在碳达峰、碳中和中应发挥重要作用,其能源消费和碳排放集中,对实现中国式现代化具有重要意义。

- 理论基础:基于利益相关者理论、全生命周期理论及碳足迹核算理论,从产业链、价值链等视角看待和降低高校碳足迹。

- 美国:通过构建可持续发展联盟、签署宣言、应用清洁能源等方式推进碳中和,部分高校已实现运营碳中和。

- 欧洲:政府和非政府组织高度关注校园可持续发展,高校致力于将可持续发展理念融入教学、科研等活动中。南宫28官方网站

- 比较与启示:欧美高校为我国高校实现碳中和提供了经验借鉴,包括制定碳减排方案、承担范围3责任、借鉴协同思维等。

- 实践进展:中国高校在绿色可持续发展方面进行了多种尝试,包括建设绿色校园、成立联盟、发布碳足迹报告等。

- 评价体系:缺乏统一的核算指南和评价标准,指标体系不完善,评价机制不健全。

- 技术人才:“双碳”技术储备不足,人才供给短缺,专业人才培养体系有待完善。

- 管理合作:碳排放管理机制不健全,南宫28官方网站校企合作深度不足,内部协同联动存在阻力。

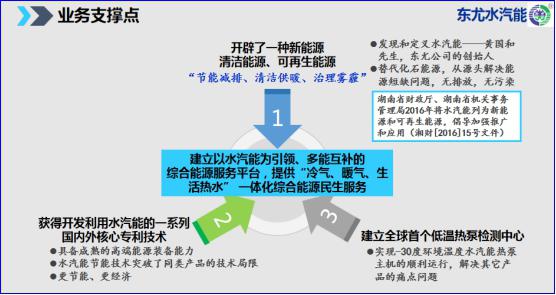

- 发展阶段:高校碳中和是分阶段的工程,包括地理范围碳中和、零碳排放和产业链碳中和三个阶段。

- 政策驱动:完善制度保障,构建碳足迹核算机制,编制行动规划,建立评价体系。

- 创新驱动:建设智慧零碳校园,实现能源系统等的绿色智能运营,应用碳负排技术。

- 行为驱动:落实碳减排行动方案,加强教学实践渗透,倡导碳中和行为方式。

总之,高校实现碳中和需要综合考虑政策、技术、机制和行为等多方面因素,协同推进。